学校紹介創立者・沿革

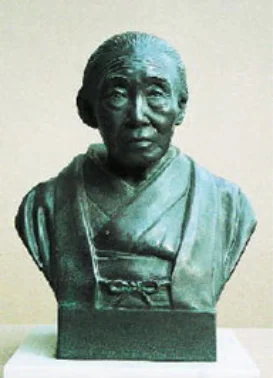

創立者 澤田 亀

澤田 亀像同窓会より寄贈 昭和62年11月

-

済美学園の源泉である私立松山裁縫傳習所は、百年前の明治34年4月20日、高知県出身の澤田亀により松山市北京町十二番戸に設立された。生徒100名を募集し、和裁・洋裁および小笠原流の礼法を教授した。月謝は普通科30銭、特別科50銭であった。明治35年、澤田亀は私立学校設置願いを県に提出、松山裁縫傳習所を改組し、松山市二番町九十一番戸に澤田裁縫女学校を9月24日開校した。

生徒数は本科53名、速成科52名、補習科23名、教員養成科23名と130名を超えている。明治39年、生徒数の増加により松山市一番町の元大林区署跡へ移転している。その前年明治34年には、済美学園の支流の源泉である松山女子裁縫研究會が、高橋菊衛子を会主として設立されたがまもなく休会し、明治37年光野マスにより再開される。しかし当時は裁縫学校が続々と設立されており研究会の前途は多難であった。船田ミサヲが設立した勝山婦人會は、やがてこの研究会の経営を引き受けることになる。

明治38年、清家久米一郎は多額の資金援助を行い松山女子裁縫研究會を学校組織に改め、済美学園の前身の一つである勝山女学校として9月12日認可されている。明治40年勝山女学校の運営から手を引いた船田ミサヲは家政女学會を創設する。設立の趣旨は、「高等女学校卒業生は学科に追われ家事のことは之を習う余地がなきを補ふ為」とある。一週30時間の講習で衛生看護・洗濯法及び染色・園芸・修身・育児法・割烹・裁縫手芸であった。当時松山市における教育機関は公立・私立学校のほかに私塾も多く存在した。当時の人口から考えても、各校間の競争は激しく、学校経営には相当な苦労があったことと思われる。統合整理すべきだという意見も当時の新聞に見られる。

明治41年7月1日、澤田裁縫女学校と家政女学會とが合併し、愛媛実科女学校として開校式をあげた。家政女学會は1年4ヶ月で、愛媛実科女学校の高等科に移行している。明治44年3月、社団法人済美女学會設立申請、愛媛実科女学校は勝山高等女学校と合併し済美高等女学校・済美女学校が誕生することになる。